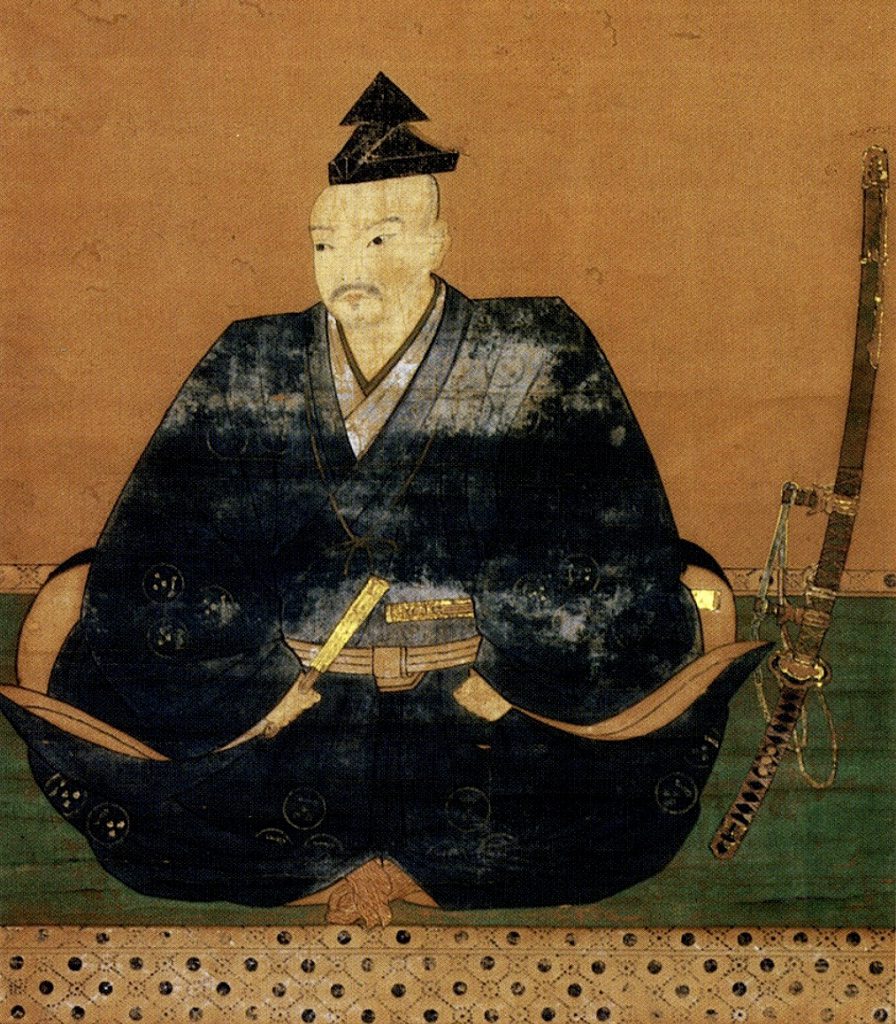

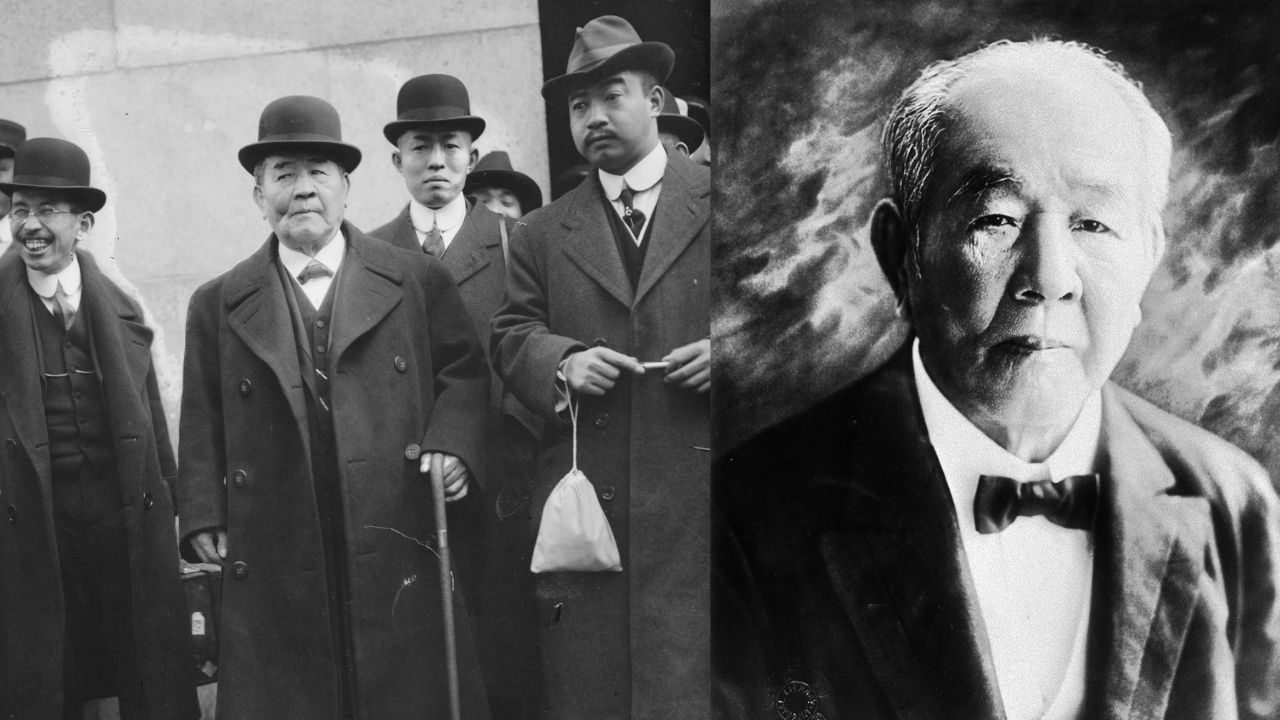

毛利元就(もうりもとなり)という武将をご存知でしょうか?地頭から身を起こし、そこから中国地方を制覇するまでにのし上がります。

その過程において戦はもちろんのこと、様々な謀略を仕掛け敵を潰していきます。このため「謀神(ぼうしん)」と呼ばれることもあります。そんな元就の生涯を振り返ってみたいと思います。

Contents

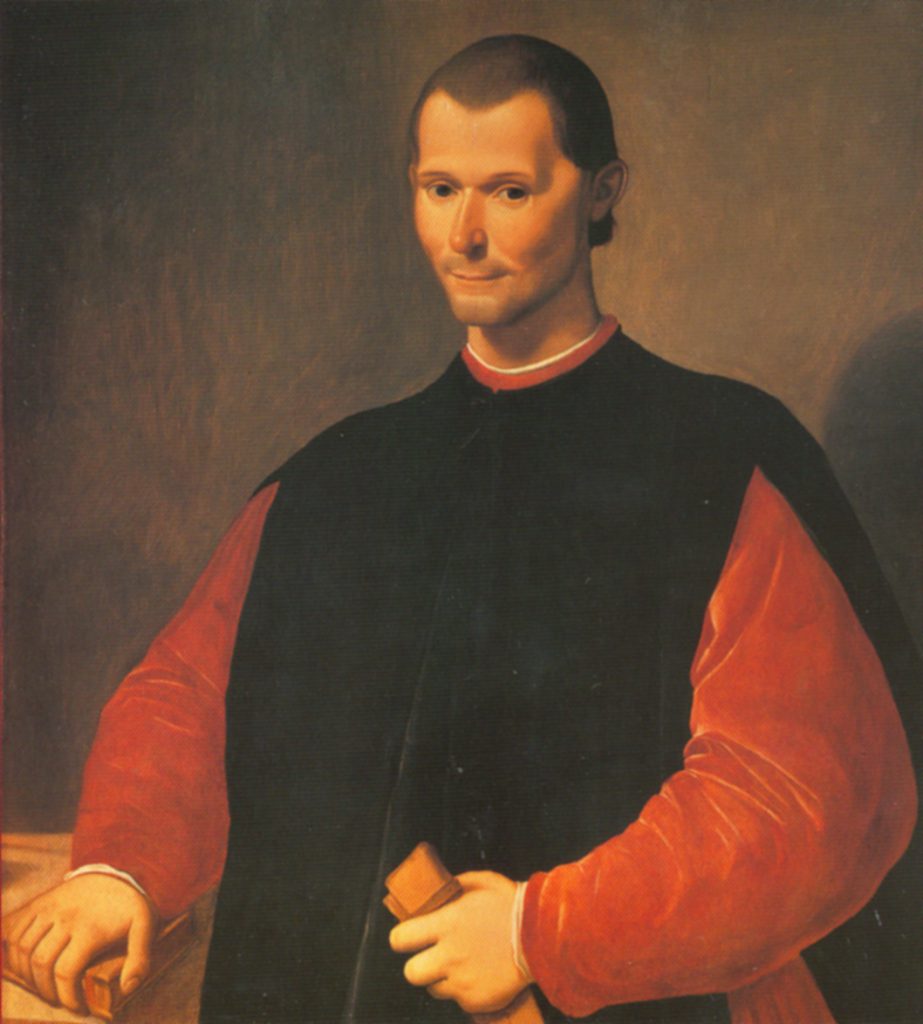

マキャベリアンとは?

毛利元就の話をする前に、タイトルに入れた言葉の意味をお伝えしておきます。

マキャベリアンとは、

どんな手段や非道徳的な行為も、結果として国家の利益を増進させるのであれば許されるという考え方を支持・実践する者(Wikipediaより)

という意味です。

ヨーロッパルネサンス期フィレンツェの政治思想家ニッコロ・マキャベリ(1469~1527)がその著書『君主論』で披露した考え方で、その後のヨーロッパの絶対王政や政治思想に大きな影響を与えました。

このマキャベリの晩年に遠く離れた日本でその考えを実践しようとしていたのが毛利元就です。もちろん元就がマキャベリのことを知っていたとは考えられません。

しかし偶然同じような時期に同じ地球にいたということに何か符合めいたものを感じてしまいます。

毛利元就、安芸統一への道のり

毛利元就、安芸の地に誕生す

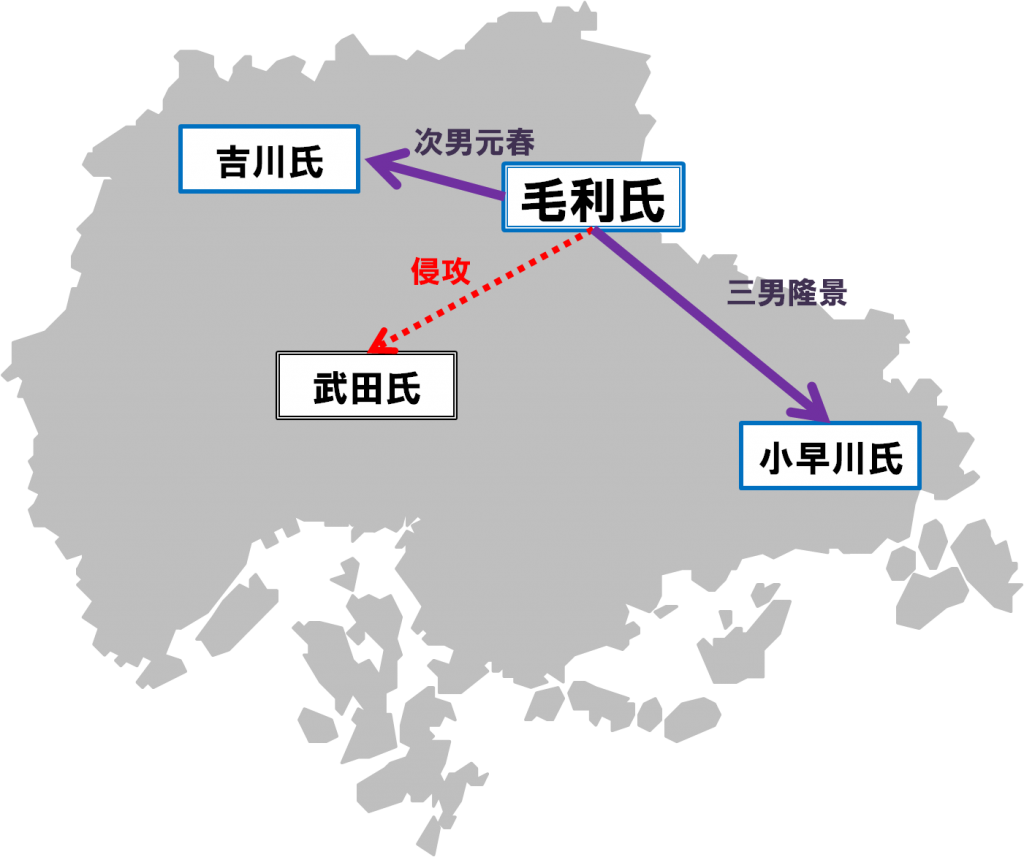

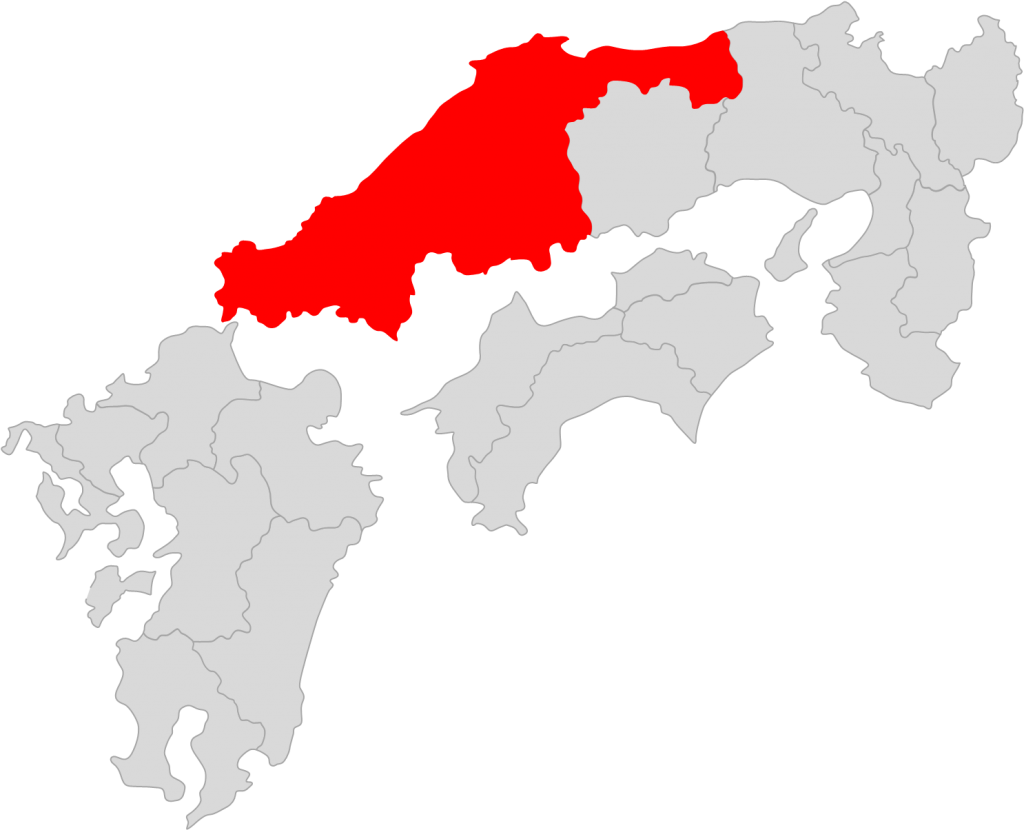

元就は安芸の国(現広島県西部)の地頭毛利氏の次男として生まれました。毛利氏は源頼朝の下で鎌倉幕府創建に功のあった大江広元(おおえのひろもと)の子孫です。

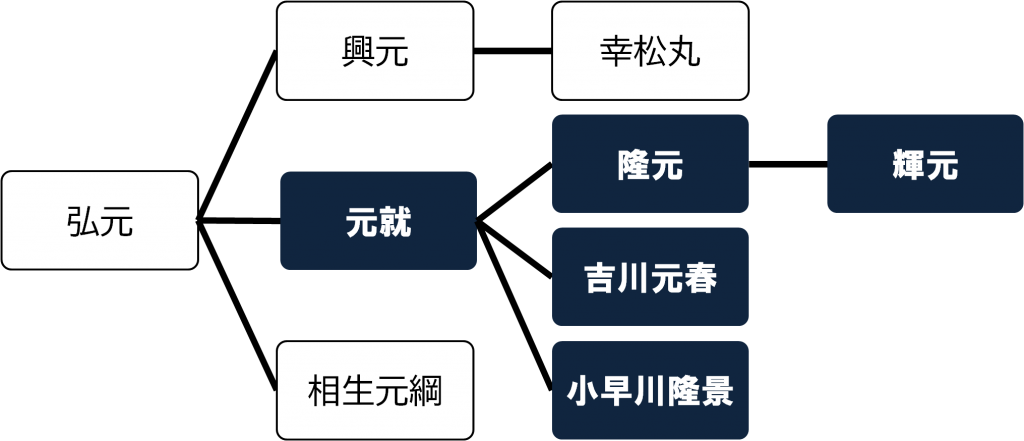

父弘元(ひろもと)が没し兄興元(おきもと)が家督を継ぎますが、その兄も若くして没したため、元就は家督を継いだ兄の子幸松丸(こうまつまる)の後見役となります。

幸松丸はまだ幼児であったため、家中に動揺が走ります。するとその機を逃すかとばかりに同国の武田氏が元就の妻の実家である吉川氏の城を攻撃してきたのです。

元就はわずかな手勢で敵の大軍を破り、家中での信用が高まりました。

ちなみに元就はこの妻との間に3人の男児をもうけます。隆元(たかもと)・元春(もとはる)・隆景(たかかげ)です。彼らは成長して、元就を支えていくようになります。

毛利元就の選択

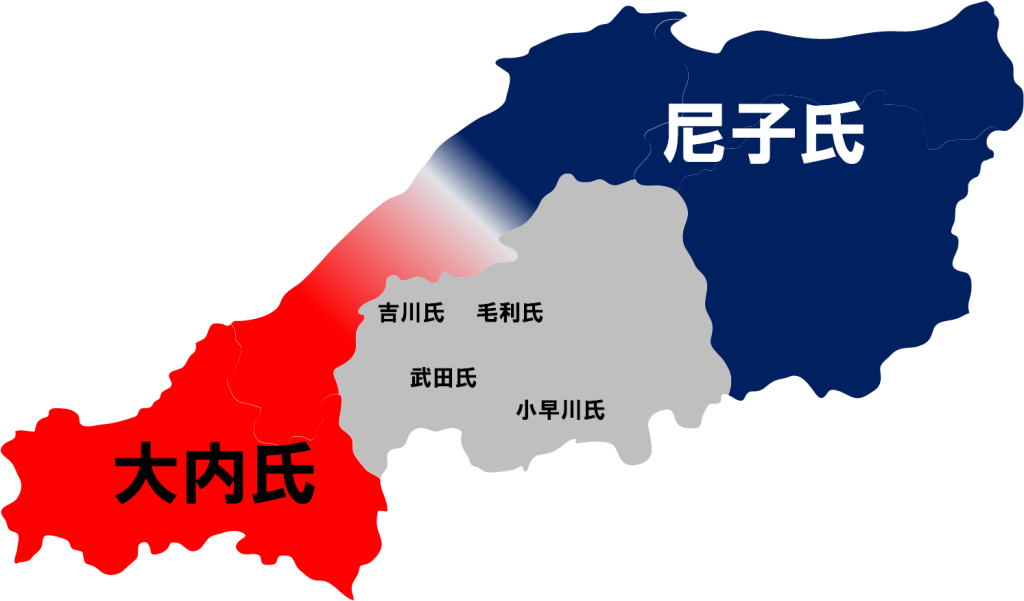

当時の中国地方には二家の大大名がおり、相争っていました。

周防(すおう)・長門(ながと)・石見(いわみ)などを支配する大内義興(よしおき)と出雲(いずも)・伯耆(ほうき)・備中(びっちゅう)などを支配する尼子経久(あまごつねひさ)です。

大内氏は室町幕府とも深いつながりのある名家で、尼子氏は守護代(主である守護から代官を任された者)からのし上がった戦国大名です。

どちらも強い勢力を誇ったため、安芸の国人たちはどちらかに従わなければ存在できませんでした。

当初毛利氏は大内氏に従っていましたが、元就は尼子氏に鞍替えし勢力の伸長を図りました。(元就の妻の実家吉川氏は尼子方であり、その影響もありました)

毛利元就の師匠?尼子経久

尼子経久は出雲の守護代から成り上がり、一時は中国地方の大半を支配下に置いた典型的な戦国大名です。経久もまた謀略を駆使したため、「謀聖(ぼうせい)」と呼ばれることがあります。

元就が経久に従っていた期間は短くどの程度接点があったかは不明ですが、この二人は謀略を駆使した点はもちろんのこと、家臣の統御法など共通点がみられます。

元就が経久のやり方を参考にしていた、というのは考えすぎでしょうか?

毛利元就、尼子経久の警戒を招く

元就は尼子勢の一員として安芸の鏡山城(現広島県東広島市)を攻めます。この戦いに元就は幸松丸の代理として参戦します。元就は計略を使って城を落とし、一番の功を挙げました。

しかし経久はこれを功として認めませんでした。元就の鮮やかな活躍はかえって経久の警戒を招いてしまったのです。

毛利氏はタダ働きをさせられ、この結果元就は尼子氏に対し大きな不満を抱くようになります。

毛利元就、毛利氏の家督を継ぐ

この年、毛利家に不幸があります。それは当主幸松丸の死でした。そこで元就が家督を継承するのですが、簡単に継承できたわけではありません。。

一部の家臣が異母弟である相生元綱(あいおいもとつな)を擁立したのです。元綱の背後には尼子経久がついていました。経久はそこまで元就を怖れていたのです。

そしてその怖れは、後年ものの見事に的中することになります。

元就は弟元綱とその一派を粛清し自らの地盤を固めて、これを機に尼子氏と手を切り、大内氏に帰参を決心します。

このときの経験は、後の元就に一族および家臣の結束の大切さを教え込みました。

毛利元就、安芸を統一する

元就は大内氏の武将として尼子氏と一進一退の攻防を続けます。この間には尼子晴久(経久の孫で家督相続者)の大軍に本拠地吉田郡山城(よしだこおりやまじょう)を攻められますが、大内氏の援助を得てこれを退けます。

元就はこのときの記録を『毛利元就郡山城籠城日記』という文書に残し、これを室町幕府に送り賞賛を受けています。

この後、元就に大きなチャンスが訪れます。安芸の有力国人小早川氏に三男徳寿(とくじゅ)丸を養子として送り込むことに成功したのです。

そして小早川氏内の反対派を粛清して、徳寿丸に家督を相続させました。徳寿丸は元服して小早川隆景を名乗ります。

一方、妻の実家である吉川氏にも当主と家臣団の間で内紛が生じていました。(このとき元就の妻はすでに他界していました)これに乗じて次男元春を養子に入れ、当主を隠居させて吉川元春を当主の座に就けました。

この二つの養子縁組により元就は安芸の統一を果たします。領土を手にしただけではなく、小早川水軍を手に入れます。これが後に大きな働きをすることになります。

そして元就の息子たちに率いられた両家は、「毛利の両川」として本家を補佐し元就の覇業の原動力となっていくのです。

毛利元就の家臣団掌握法

元就はこの頃毛利家中で権勢を振るっていた井上元兼(もとかね)とその一族を粛清し、家臣団の引き締めを図りました。

またそれまでにもたびたび家臣たちに対し忠誠を誓う起請文(きしょうもん)を提出させています。これは元就が嫡流ではなかったことから、家臣たちが必ずしも一枚岩ではなかったことを物語っています。

前述のとおり尼子経久の謀略があったとはいえ、元就の家督相続の際には家臣団が割れています。

毛利家に限らず、多くの家では後のような明確な主従関係というものは確立しておらず、君主と家臣という関係がはっきりしていませんでした。これを確立できた家だけが戦国大名として飛躍することができたといっても過言ではありません。

領土拡張に野心があった元就には主従関係をはっきりさせ、主の意向を家臣が絶対的に奉戴するような体制を作る必要がありました。ですからときにはこのような手荒な手段も用いたのでしょう。

毛利元就、運命の対決~中国地方制覇への道

安芸を統一した元就ですが、主君大内氏では大変なことが起こっていました。

義興の後を継いだ義隆が重臣陶晴賢(すえはるかた)の手にかかって亡き者とされてしまったのです。大内氏の家督は養子の義長に相続されたのですが、これは飾り物で実権は晴賢が握っていました。

元就は自分の勢力拡大のために最初は晴賢を支持します。しかし元就の勢力拡大を警戒する晴賢と徐々に対立するようになります。

元就は晴賢と断交に踏み切りましたが、元就が集められる兵力は5千程度。それに対し晴賢は2万~3万の動員能力があり、とても正面切って戦える相手ではありません。

毛利元就、謀略で尼子氏の勢力を削る

陶晴賢と手を切った元就ですが、それにより二つの強敵を抱えることになってしまいました。陶と長年の宿敵尼子氏です。尼子経久が残した強大な軍事力は健在でした。

特に新宮(しんぐう)党と呼ばれる尼子一族は精鋭軍団であり、これがいる限り元就は枕を高くして眠ることができないと考えていました。

そこで得意の謀略をもって新宮党の壊滅を狙います。尼子氏の当主晴久は武勇に優れていたものの、猜疑心が強かったためここに付け入ろうと元就は考えます。

「新宮党は毛利と同盟して晴久を亡き者にしようとしている」と流言をばらまき、しかもそれが様々な方面から晴久の耳に入るよう手を変え品を変え工作します。

最初は信じていなかった晴久も、何度も聞かされると猜疑心が頭をもたげ、ついに新宮党を滅ぼしてしまいました。

もっともこの事件は元就の謀略ではなく、晴久が家臣団の強化のために自分の意志で新宮党を粛清したという説もあり(新宮党はその軍事力をたのみに横暴な振る舞いが多かったといわれています)、むしろその方が自然に思えます。

どちらにしても尼子の勢力は大きく後退し、後顧の憂いがなくなり、元就は対陶晴賢に集中できるようになりました。

毛利元就、敵のスパイを逆に利用する

陶晴賢打倒にも元就は謀略をフル活用します。元就の存在を除きたかった陶晴賢は自分の側近をスパイとして元就陣営に送り込み、内情を知ろうと画策します。

しかしこの手の謀略は元就の方が数段上手です。この男をスパイであることを見破った元就はそれを承知で召し抱え、逆に偽情報を流そうと図りました。

毛利元就、敵将を謀略で葬る

晴賢の家臣に江良房栄(えらふさひで)という智勇兼備の武将がいました。元就とも面識があり、その有能さを知る元就にとっては大きな障害でした。

この障害を取り除くべく、元就はスパイに「江良がわしに内応を約束してきたので、おぬし江良のところに行って段取りを相談してきてくれぬか。」と偽の書状を見せながら持ち掛けます。

しかもこの書状は江良房栄の筆跡を完璧に真似ていたため、スパイはまんまと騙され、江良のものには行かず晴賢の元に走り、このことを晴賢に注進します。

この報を信じた晴賢は江良を暗殺してしまい、元就の脅威が一つ除かれました。

毛利元就、わざと弱点を見せる

敵の有力武将を葬ったとはいえ、大きな兵力差が埋まったわけではありません。元就は晴賢の兵をその兵力差を生かすことができない地に動かして戦いに挑むことを考えます。

そこで例のスパイに不安げな表情を浮かべ、「晴賢が厳島(いつくしま)に渡り水上交通を遮断するようだと、わしに不利じゃ。なので島に城を築こうと思うのだが、そちはどう思う。」などと秘密をべらべらと話します。そして実際に城も築き、この話に真実味を持たせます。

これはしめたとばかりにスパイはこの情報を晴賢に伝えます。

晴賢はこれに飛びつき、2万の兵を自ら率いて厳島に渡ります。いくら兵が多くても、狭い島ではかえって身動きができなくなります。さらに元就は自分の水軍だけでなく、瀬戸内海の村上水軍を味方につけ海上封鎖ができる体制も整えていました。

獲物は罠にかかったのです。

決戦、厳島~毛利元就、陶晴賢を制する

こうして陶晴賢の大軍を島に封じ込めた元就は自ら兵を率いて厳島を奇襲します。狭くて身動きが取れず、また海上封鎖により脱出が困難になった晴賢の軍は散々に打ち破られ、晴賢はこの地で自害しました。

そしてこれに乗じて、大内氏の旧領に侵攻して大半を手中に収めました。

尼子氏との戦い~毛利元就、中国地方の覇者へ

元就は大内氏を滅ぼしそのほとんどの領地を手に入れましたが、尼子氏はまだまだ健在でした。新宮党を葬ったとはいえ、武勇に優れた晴久とは何度か戦ったものの苦杯を嘗めさせられていました。

しかし晴久が他界すると尼子氏の勢力は急速に衰えを見せます。それを見逃す元就ではありません。すぐさま兵を出し、尼子氏の本拠地月山富田城(がっさんとだじょう、現島根県安来市)を包囲します。

元就は以前に大内氏の月山富田城攻めに加わっていました。そしてそこで手痛い敗北を喫していたため、そのことを教訓として城を囲み兵糧攻めの策を採りました。

また同時に得意の計略をもって家臣団の内部分裂を図るなどして、ついにこの城を落とすことに成功しました。

ついに元就は一代で中国八か国(周防、長門、石見、出雲、安芸、備後、伯耆、因幡)の大大名にのし上がったのです。

この後は尼子氏の残党や北九州の大友氏などと争いますが、大友氏と和睦し尼子氏の残党を一掃し中国地方の支配を盤石なものとして、元就はこの世を去りました。

毛利元就と三本の矢~元就の息子たち

毛利元就といえば三本の矢の話が有名です。

元就が死の間際に兄弟三人を枕頭に呼び、矢は一本だと簡単に折れるが、三本まとめると簡単には折れない、だから兄弟三人団結するようにと呼びかけた逸話です。

しかしこの話は創作です。というのも元就の長男隆元は元就より早逝しており、物理的に不可能なのです。

ただ息子三人に団結を呼びかけた『三子教訓状』という文書が残されており、そこから創作されたものといわれています。

父毛利元就から長男隆元への手紙

元就は長男隆元に度々手紙を出しています。隆元という人物は元就とは異なり、温厚で正直だったようで、戦国乱世で人生を切り開いた冷徹な元就からすれば心許ないところがあったのでしょう。元就は隆元をかなり厳しく叱責することもあったようです。

たとえば、“能や芸事に励む必要は全くない。ただ武略、計略、調略が肝心である。謀が多い者が勝ち、少ない者は負ける”という手紙を送っています。

隆元は若い頃人質として大内氏の山口にいました。この頃山口は西の小京都と呼ばれ文化が盛んだったため、このときに周囲とのつきあいで能や芸事に触れ、その後も趣味として能などをやっていました。これはそのようなものにうつつを抜かしてはいけないという元就からの叱責です。

またあるときには元就は書簡の中で隆元を優柔不断で武将としての資質に欠けている、と厳しく批評しています。

一方の隆元も自分に自信が持てず、苦しんでいました。偉大な父を持った息子のコンプレックスでしょう。また弟たちも優秀であったため、そのことがさらに隆元を苦しめたようです。

そのため兄弟仲は必ずしも良好ではなかったようです。元就がそのことを危惧して書いたのが先述の『三子教訓状』なのです。

もっともその隆元は内政手腕には優れていたようです。隆元が膨張していく毛利家において縁の下の力持ちとして尽くしたことをその死後に知った弟二人-元春・隆景は、兄に感服しそれぞれの家以上に毛利家に尽くしていくことになります。

隆元が急死すると元就は悲嘆に暮れ、憔悴しきっていたそうです。元就は隆元の温厚篤実なところを前面に立て、足りない部分を弟二人で補うことで次世代の毛利家を構想していたのでしょう。

吉川元春の嫁取り

吉川元春は嫁を取る際に熊谷信直(くまがいのぶなお)の娘を自ら望んだといわれています。信直は武田氏の家臣でしたが、後に元就に仕えて勇猛な武将として知られていました。

しかしこの娘は不美人であると評判だったため周りの者が理由を元春に尋ねると「信直の娘は醜くて誰も娶ろうとしないが、もしわしが望んで娶れば信直は喜んでわしのために命がけの働きをしてくれるだろう。」と言ったそうです。

もっとも似たような話が他の武将にもあるので真実かどうかは疑わしいですが、元春夫婦の仲は非常に円満で子宝にも恵まれ、元春は生涯側室を置きませんでした。

小早川隆景と黒田官兵衛

後年、隆景は黒田官兵衛(かんべえ)に次のように語ったそうです。

「あなたはとても頭が良く、何事も即断即決してしまうので、後悔することもあるでしょう。わたくしはあなたのように切れ者ではありませんから、何事も十分に時間をかけて判断するので後悔することが少ない。」と語り、官兵衛を感心させたそうです。

官兵衛は豊臣秀吉の配下として数々の献策をして、秀吉の天下統一に大きく貢献した人物です。そしてその頭の良さは秀吉を警戒させるほどでした。

その官兵衛は隆景を尊敬し、その訃報を聞くと「これで天下から真の賢人はいなくなった。」と嘆き悲しんだそうです。

その後の毛利氏

元就没後は隆元の子輝元(てるもと)が後を継ぎます。輝元はまだ幼かったため、元春・隆景の叔父二人が後見を務めました。

元就は晩年、これ以上の勢力の拡大を望まないことを明言していました。これだけの国盗りが運に恵まれたものであることをわかっていたのです。

これが元就の遺訓として、毛利家に伝わっていきました。

勢力を伸ばしてきた織田信長とは積極的に争わず、信長亡き後は豊臣秀吉に臣従し、その結果所領を安堵されるばかりか秀吉政権下において五大老の一人として重く用いられます。

このあたりの方針はすべて小早川隆景から出ています。(吉川元春は早くに亡くなっています)

隆景は秀吉からも厚遇されますが、あくまでも毛利家の人間であることを守り通しました。しかし隆景没後、輝元は関ヶ原の戦いで徳川家康に対抗したため、多くの所領を失ってしまいました。

毛利元就とは

元就は謀略を多用し、また家臣の粛清や敵対勢力を謀殺するなど血生臭い所業も厭わずやっています。

しかし戦乱の世を生き抜くために必要なことだったのです。それは元就に限ったことではありません。そういう意味では、大名になったような人物は皆マキャベリアンだったといえます。

特に元就は小さな勢力から身を起こしました。そのために実際の戦闘になる前に謀略で敵の戦力を削ぎ、味方の血を流さないことに心を砕くのは当然のことでしょう。

もしマキャベリが日本の「謀神」毛利元就を知れば、自説の正しさに胸を張ることでしょう。

執筆:Ju

コメントを残す