埼玉県行田市にある忍(おし)城。利根川と荒川に挟まれた土地にあるこの城は、決して大きくはありませんが、「関東七名城」の一つに数えられる名城です。

名城と呼ばれる理由としては10倍近い兵力の豊臣秀吉軍の攻撃を跳ね返した事実があります。そのときの史実を元にした小説とそれを映画化した『のぼうの城』が大ヒットしました。

今回はそんな忍城を紹介したいと思います。

関東の争乱と忍城

室町時代後期の関東は、戦乱が絶えることのない大混乱の時代と言えます。

15世紀後半に起こった鎌倉公方(古河公方)足利氏と関東管領上杉氏が戦った享徳(きょうとく)の乱が約30年続き、さらにその数年後に今度は上杉氏内部-山内上杉家と扇谷上杉家-の争いである長享(ちょうきょう)の乱が約20年続いていました。

忍城はこの頃山内上杉氏に所属していた地元の豪族成田氏が築いた城です。

戦国時代の忍城

関東の争乱に付け入るように伊豆を攻め取り、関東に勢力を伸ばしてきたのが後北条氏でした。

後北条氏は巧みな戦略で両上杉氏を追い詰め、三代目の氏康の時代に川越夜戦(かわごえよいくさ)において扇谷家を滅ぼし、山内家を越後に追放し関東での覇権をほぼ手中に収めています。

これにともない成田氏と忍城は後北条氏の傘下に収まります。

しかし今度は越後に逃げ込んだ山内家から上杉の姓と関東管領の職を譲られた上杉謙信が大軍を率いて関東に攻め込んできました。

すると、ときの成田氏当主長泰(ながやす)は上杉謙信に臣従します。大軍の前には抗うことができないのは成田氏ばかりではありません。周辺の小豪族たちも概ね謙信に服従しています。

しかし謙信が関東から引き上げると、長泰は再び後北条氏に臣従するようになりました。

豊臣秀吉の小田原征伐と忍城

戦国時代の終末期、成田氏は長泰の子氏長(うじなが)が当主となっていました。

成田氏の主君である後北条氏は豊臣秀吉への臣従を巡って煮え切らない態度を取ったため、ついにしびれを切らした秀吉の遠征を受けます。

秀吉の遠征軍には各地の大名が動員され、その兵の数は総勢20万を超える大軍でした。

そして後北条氏の本拠地小田原城を包囲したうえで、北条氏の支城を片っ端から攻撃していくという大規模なものでした。

忍城も例外ではありません。

次々と陥落する後北条氏の支城~そのとき忍城は?

韮山城、玉縄城などは豊臣軍の説得により無血開城されましたが、松井田城、鉢形城などでは激戦の末、開城ということになりました。

中でも八王子城では凄惨な戦いが繰り広げられ、城内にあった滝は三日三晩血に染まったと伝わっています。

また八王子城で討ち死にした将兵の首を小田原城の城門近くに晒すことで城兵の士気を下げ、開城を迫りました。

忍城にも豊臣軍が迫ってきます。その兵の数はおよそ2万。一方忍城には数百の兵と約2千人の領民がいるだけでした。

忍城の戦い開幕~総大将石田三成

このとき当主成田氏長は後北条氏の命令により小田原城に籠城中で、城には氏長の叔父にあたる泰季(やすすえ)とその子長親(ながちか)が城代を務めていました。

そして戦いの直前に泰季が急死したため、長親が総大将として忍城に籠城します。

一方、豊臣軍は石田三成を総大将として忍城に攻め込んできました。三成はまず正攻法で城を攻めますが、城は堅く容易に落ちそうにはありません。

その様子を知った秀吉はある作戦を三成に伝授し、三成は早速その準備に取り掛かります。

水攻めです。

水攻めと豊臣秀吉~天下取りを決めた備中高松城攻め

豊臣秀吉という武将は大規模な攻城戦で数々の勝利を収めてきました。また秀吉は日本史上で戦闘のために大規模な土木工事を行った最初の武将と言っても差し支えないでしょう。

なかでも有名なのが、備中高松城(びっちゅうたかまつじょう、現岡山県岡山市)への水攻めです。

これは秀吉がまだ織田信長の家臣であった頃に毛利攻めの一環として行われた戦いです。

備中高松城は周囲を湿地に囲まれており、兵馬が足を取られて籠城側から狙い撃ちをされるため攻略は困難であると考えられていました。

さらに毛利方の援軍が到着すれば、秀吉軍は兵数で劣ることが予想されるため、秀吉は一刻も早くこの城を攻略する必要がありました。

しかしその状況を逆手にとったのが水攻めです。あの黒田官兵衛が提案したといわれています。

秀吉は城の近くにある川から水を城に対して引き込み、城を水上に孤立させてしまうという考えですが、そのためには全長約3キロ、高さ約7メートルに及ぶ大堤防を作る必要がありました。

このために兵や農民に高額な報酬を与えることで作業人員を確保し、この大土木工事を10日ほどで終えました。

そして折からの梅雨の長雨で増水した川の水を城に向けて放流すると、備中高松城は水に浮かぶ孤城となり、毛利の援軍は手も足も出ない状態となってしまいました。

その後この戦場で信長の死を知った秀吉は、毛利方と急いで講和を結び京都に向けて軍を全速力で引き揚げさせます。

いわゆる「中国大返し」です。

そして山崎の戦いで明智光秀を討った秀吉は、信長の後継者として天下人への道を邁進することになります。

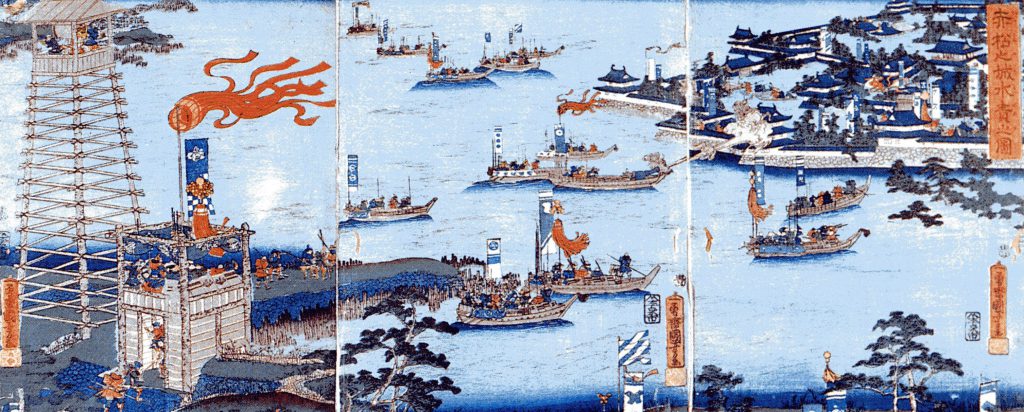

秀吉はこれと同じことを忍城においても実施しようとしていました。

忍城も備中高松城と同様に低湿地帯の中に築かれた城でした。当然費用も相当な額にのぼったことでしょう。

しかし派手好きな秀吉にとっては単なる戦闘ではなく、大規模な土木工事を見せつけることによって、後北条氏やその他関東の武将達に対して自分の威厳を示すパフォーマンスだったのでしょう。

石田三成、忍城を堤で囲む

三成は現場に到着すると早速堤を築くべく行動をします。手法は基本的に備中高松城のときと同じです。

堤の総延長は28キロにも及び、備中高松城攻めとは比べ物にならない規模の大きさですが、それをわずか4、5日で完成させました。

そしてそこに川の水を流し込んだのですが、思ったほど水が溜まりませんでした。しかしその後梅雨の長雨が降り始めると徐々に城が水の中に沈んでいくようになります。

忍城守備側の反撃~堤防を破壊せよ

とにかく水を抜かないことには城の水没を待つばかりとなった籠城側の総大将成田長親は、堤防破壊のための決死隊を結成し、彼らを夜分密かに堤防に向かわせます。

籠城軍は堤防の破壊に成功し、これによって今度は三成の陣が逆に水びたしになってしまいました。忍城の周辺は一面の泥沼と化し、馬も兵も進めない状態になってしまいました。

小田原開城~しかし忍城は落ちず

こののち、後北条氏の本城小田原城は開城してしまいます。また他の支城もことごとく陥落もしくは開城してしまい、残すは忍城だけとなってしまいました。

秀吉も上杉景勝、前田利家、真田昌幸らを援軍として派遣して城攻めを継続しますが、それでもついに忍城を落とすことはできませんでした。

忍城、開城する

結局小田原で秀吉に降伏した当主成田氏長が忍城に赴いて説得・開城させることで、忍城の戦いは終了します。

城代の長親は忍城を豊臣軍に明け渡し、氏長を筆頭に成田氏一族の多くはこの城に戻ることはありませんでした。(ただし長親の子長季は当地にとどまり、後に松平忠吉に仕えることになります。)

なぜ忍城は持ちこたえることができたのか?

それは備中高松城のときとの規模の違いが考えられます。

備中高松城では約3キロの堤防を築くだけで済みましたが、忍城は28キロにも及んでいます。もちろん全てを築いたわけではなく自然の地形なども利用したのでしょうが、それにしても10倍近い規模です。

しかもそれを倍以上の速さで構築したのですから、造りも雑になったことは十分考えられます。実際、堤防構築に動員された地元の農民たちが手抜き工事をしたなどの説もあります。

そして堤防が長ければ長いほど破壊工作に対する監視が大変になります。結果としては籠城軍に破壊された以上、十分な監視ができていなかったのではないでしょうか。

汚名を着せられた石田三成

小田原征伐において、石田三成が総大将を務めた忍城だけ攻め落とせなかったという事実は、三成は戦下手であるとの印象を世間に与えてしまうことになりました。

しかしこれまで書いてきたとおり、三成は秀吉の指示に忠実に従っただけでした。三成自身は水攻めに反対していたともいわれています。

この戦下手という印象はこの後の三成の生涯について回り、関ヶ原の戦いにおいても味方を集めるうえで大きな影響を及ぼしたものと思われます。

忍城を守った女傑

忍城の籠城者の一人に甲斐姫という女性がいました。甲斐姫は当主氏長の娘で、大変な美貌を誇り、また幼い頃から武芸に達者で「男子に生まれていればさぞ立派な武将になったであろうに」と周囲の人がこぼすほどの女丈夫でした。

そして甲斐姫はそんな女丈夫ぶりを籠城戦において遺憾なく発揮したといわれています。

忍城の“ジャンヌ・ダルク”甲斐姫

忍城の大手門の北西には弱点があり、甲斐姫が城内の女性たちを指示してこの地点に笄堀(こうがいぼり)と呼ばれる堀を一晩で掘ったといわれています。

そして堤防が破壊され、豊臣軍が力攻めに出てくると甲斐姫は自ら鎧兜に身を包み、一手の武将として勇敢に戦い、多くの敵武将を討ち取ったといわれています。

成田氏のその後

成田一族は秀吉に抵抗したとして領地を取り上げられ、会津に領地を与えられた蒲生氏郷(がもううじさと)に預けられます。

忍城での奮闘ぶりを知っている氏郷は成田氏を優遇して、自分の領地から1万石を与えます。その後東北で大規模な一揆が発生したため、氏長も蒲生軍の将として出陣すると、氏長の居城で謀反が起こります。

ここで再びあの女傑が活躍します。

甲斐姫の奮闘再び

甲斐姫はわずか10騎程度の手勢で200人を超える謀反軍に立ち向かい、首領の一人を討ち取りました。その後謀反を知って城に戻ってきた父氏長の軍勢と共に城を囲み、甲斐姫は首領のもう一人を生け捕りにして、見事に反乱を鎮圧したそうです。

この話を耳にした豊臣秀吉は彼女を気に入り側室にしました。

甲斐姫が側室になったことで氏長は下野国烏山(しもつけのくにからすやま、現栃木県那須烏山市)に領地を与えられ、成田氏は大名として復帰しました。

その後の甲斐姫の消息ははっきりしませんが、秀吉が催した「醍醐の花見」で甲斐姫が詠んだといわれる和歌が残されています。

さらに秀吉没後は秀吉の子秀頼自身、あるいは秀頼が側室に産ませた女子の養育にかかわったともいわれています。

氏長と長親

大名として復帰した氏長に従い長親も烏山に赴きます。しかしその後長親の悪い噂を信じた氏長と長親は不和となり、長親は烏山を去って子がいる尾張に行き、その地で生涯を終えました。

その後、噂は誤りであったことを氏長が知り長親に対して謝罪をしましたが、長親は氏長の元に帰ることはありませんでした。

長親の子孫は尾張徳川家の家臣として続きました。

そして氏長の本家は大名として復帰したものの、江戸時代に入り数代後に領地を取り上げられ、その後は旗本として続いたそうです。

忍城その後

関東に徳川家康が封じられると、忍城には家康の四男で後の二代将軍秀忠の同母弟松平忠吉(ただよし)に与えられます。

その後は家光時代に名老中といわれた阿部忠秋が入るなど、利根川の水運を管理する土地として重要視されていました。

廃藩置県後、城は取り壊されてしまいましたが、平成の世になって行田市郷土博物館の一部として天守が復元されました。

また忍城周辺の堀は、現在水城(すいじょう)公園として整備されており、市民の憩いの場になっています。

石田三成が築いた堤の一部も残っており、現在は石田堤史跡公園として整備されています。

夏には「行田浮き城まつり」、秋には「忍城時代まつり」が開催され、行田の街は大いに盛り上がります。

みなさんも是非忍城と行田市に行ってみてください。

その他行田市の観光スポットについては、こちらをご覧ください。

<アクセス情報>

忍城(行田市郷土資料館)

住所 〒361-0052 埼玉県行田市本丸17-23

アクセス:JR吹上駅より、あさひバス 行田折り返し場行き (前谷経由):「忍城」バス停下車すぐ

JR行田駅より、市内循環バス・西循環コース右回り:「忍城址郷土博物館前」バス停下車すぐ

開園時間:9:00~16:30 (最終入館受付16:00)

休館日:月曜日(祝日休日は開館)、祝日の翌日(土日は開館)、毎月第4金曜日(テーマ展企画展開催中は開館)、年末年始

入場料:大人 200円 (団体 160円)、高大生 100円 (団体 80円)、小中生 50円 (団体 40円)※ 団体は20名以上

駐車場:あり

TEL:048-54-5911

水城公園

住所 〒361-0053 埼玉県行田市水城公園1249

お問い合わせ 048-556-1111(行田市観光協会)

多言語観光情報サイト「Guidoor(ガイドア)」|水城公園

石田堤

住所 〒361-0035 埼玉県行田市大字堤根1262地先

お問い合わせ 048-556-1111(行田市観光協会)

執筆:Ju

yhjk

ahaha